Le regole più interessanti e adattabili sono quelle tratte dalla cosiddetta “scala delle equivalenza”, applicata nel settore sociale-assistenziale per valutare il “peso” dei figli in relazione a nuclei familiari differentemente composti.

Nel settore dell’assistenza sociale e nelle metodologie degli istituti di statistica sono stati messi a punto degli strumenti che - sia pure con criteri differenziati - consentono di confrontare il tenore di vita dei nuclei familiari con composizione diversa.

I coefficienti di equivalenza della scala vengono utilizzati per "normalizzare" la misura delle risorse a disposizione di famiglie differenti, ai fini del confronto.

L’idea di base è semplice: nella costruzione della scala di equivalenza si considera il fatto che la convivenza di più persone realizza "economie di scala", ovvero risparmi.

Dividendo le risorse disponibili di ciascun nucleo, valutate in termini di reddito, per il coefficiente di equivalenza della famiglia, si ottiene il "reddito equivalente" di quella famiglia, che viene utilizzato come indicatore del tenore di vita e che può essere comparato a quello, anch'esso reso equivalente, di una famiglia differente per composizione anagrafica.

L'ipotesi implicita nell'uso della scala di equivalenza, che ha un riferimento familiare, è che il tenore di vita sia identico per tutti i componenti. Ciò significa che, in generale, non è possibile cercare di modificare il tenore di vita di un solo componente (ad esempio del figlio) senza contemporaneamente modificare anche quello degli altri conviventi.

Una scala di equivalenza (SdE) è un indicatore che esprime, in senso relativo, i bisogni di famiglie con caratteristiche diverse rispetto a una famiglia di riferimento i cui bisogni sono posti convenzionalmente pari alla cifra 1.

Esistono, in letteratura e nella pratica operativa, differenti scale di equivalenza comunemente utilizzate in varie applicazioni; alcune sono costruite con criteri "aprioristici", basati su decisioni normative, accordi tra parti sociali, scelte politiche; altre sono stimate usando informazioni provenienti da indagini effettuate su campioni di famiglie (stima di un modello statistico) e mirate alla raccolta di dati "soggettivi" (percezione che la famiglia ha del proprio tenore di vita) oppure, alternativamente, dati "oggettivi" (osservazione empirica dei comportamenti di spesa familiare).

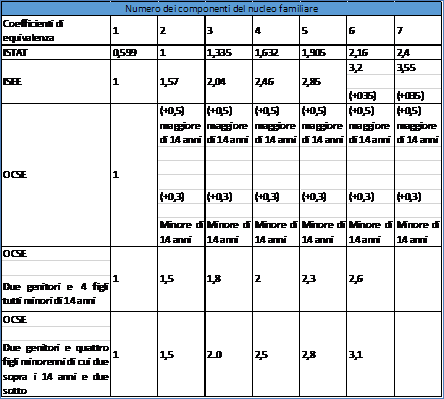

Le scale di equivalenza utilizzate in Italia sono diverse.

Un esempio di SdE del primo tipo è quella nota con l'acronimo ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente).

Del secondo tipo, invece, è la SdE utilizzata dall'Istat e dalla Commissione di Indagine sull'Esclusione Sociale nelle indagini sulla povertà.

La più nota è comunque la scala ISEE, introdotta dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (recentemente messa a punto con provvedimento legislativo del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 previsto dall’articolo 5 del D. L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Tale scala viene utilizzata nel settore dell’assistenza sociale per valutare il grado di bisogno economico di famiglie aventi redditi e composizioni differenziate.

Un’altra scala è quella adoperata dall’ISTAT che deriva da una scala messa a punto da un sociologo-statistico: la cd. scala di Carbonaro.

Secondo tale scala il valore convenzionale dei bisogni monetari di una coppia è pari a 1; i bisogni di un singolo sono circa il 60% (0,599) di quelli della coppia, mentre quelli di una famiglia di tre persone sono di oltre il 33% superiori (1,335) a quelli della coppia; pertanto, una coppia che dispone di 1.000 euro mensili (valore 1) ha un reddito equivalente, e quindi lo stesso tenore di vita, una famiglia di tre persone con un reddito mensile di 1.335 euro (valore 1,335) o di un single che dispone di 599 euro mensili (valore 0,599).

Un’ulteriore scala di equivalenza è stata realizzata dall’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), istituzione internazionale che coordina un centro di studi economici per i Paesi membri e di cui fa parte l’Italia.

Tale tabella tiene conto delle economie di scala (una famiglia di quattro persone non spende quattro volte di più di una persona sola per avere lo stesso tenore di vita): il valore di 1,0 è assegnato alla persona più anziana dell'economia domestica, il valore di 0,5 è assegnato a ciascuna delle altre persone dai 14 anni in su e il valore di 0,3 è assegnato a ogni bambino di meno di 14 anni; la "dimensione equivalente" corrisponde alla somma dei valori attribuiti.

La tabella delle varie scale di equivalenza ha la seguente struttura:

I coefficienti di una tradizionale “scala di equivalenza” non considerano le situazioni di famiglie dopo la scissione conseguente alla separazione dei coniugi.

Vi sono tuttavia situazioni e principi analoghi e assimilabili.

In regime di convivenza dell’originario nucleo familiare le risorse di reddito e di patrimonio della famiglia non vengono in autonomo rilievo, dovendosi presumere che tutti i membri di una famiglia condividano l’unitario tenore di vita.

In seguito alla separazione - e in presenza di figli minori cogestiti - il nucleo originario si scinde e si diversifica, dando origine a due nuclei di consistenza variabile (presenza dei figli) attorno a un componente fisso, costituito dal “mono-genitore part-time” (in quanto single per il tempo in cui figli sono presso l'altro genitore e mono-genitore per la restante parte del tempo). È chiaro che il tenore di vita dei due nuclei familiari non dipende solo dalle risorse che esse avranno a disposizione (valutate in termini di reddito o spesa) ma anche dai bisogni differenti in relazione alla diversa composizione.

Ciò comporta che non basta ricavare la quota di reddito familiare astrattamente destinabile ai figli, ma occorre anche ripartirla sui diversi nuclei di cui essi entrano a far parte.

Il metodo che segue utilizza delle forme di interpolazione aritmetico-funzionale che permettono di determinare in base a criteri oggettivi la parte del reddito che i genitori useranno non per se stessi ma per i figli collocati presso di sé e di ripartirla sulla base del confronto tra il tenore di vita dei nuclei scaturiti dalla separazione.

Come abbiamo visto, una “scala di equivalenza” fissa implicitamente il costo base per il primo componente del nucleo familiare e i coefficienti di riferimento (relativi) per ciascun membro aggiuntivo; ciò significa che è possibile confrontare i coefficienti di equivalenza di famiglie con diverso numero di componenti per stimare, seppure in via ipotetica e tendenziale, la parte del reddito necessaria per il mantenimento dei vari componenti aggiuntivi.