Fino al maggio 2017 la giurisprudenza della Suprema Corte, per valutare l’adeguatezza delle risorse del coniuge che richiedeva l’assegno (art. 5 legge divorzio), faceva riferimento al tenore di vita tenuto dalla famiglia in regime di convivenza.

|

nota giuridica Diamo per scontata la conoscenza e l’approfondimento della decisione n. 11504 della Suprema Corte. L’art. 5 legge divorzio “dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno ... quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive” Il concetto di adeguatezza (art. 5 legge divorzio: “non ha mezzi adeguati”) deve avere come parametro – secondo la Cassazione - non più il tenore di vita della pregressa convivenza, ma un criterio diverso. La modifica di prospettiva è apprezzabile e risponde ad un comune sentire che tende a ridurre l’area di anacronistiche rendite di posizione (retaggio di una concezione del matrimonio come tendenzialmente indissolubile). Occorre valutare una misura di riferimento (“parametro”) che sia diversa dal tenore di vita. La nozione di adeguatezza, dl punto di vista semantico, implica una “comparazione” con un qualcosa che sia, però, diverso dal termine base di riferimento.

Quale? I parametri che sarebbero individuati – secondo la Cassazione 11504 – sarebbero i redditi, il patrimonio, l’abitazione della persona che richiede, unitamente alla sua capacità lavorativa. La adeguatezza andrebbe valutata “in sè” con riferimento alla situazione dell’ex coniuge richiedente visto uti singulus. La adeguatezza dei MEZZI («non abbia mezzi adeguati») viene individuata dalla sentenza 11504, in buona sostanza, negli stessi MEZZI di cui dispone il coniuge che richiede l’assegno («in sé»). Il meccanismo individuato da Cass. 11504 è carente di coerenza «logica»; non si può esprimere il concetto di ADEGUATEZZA se non con un criterio di PARAGONE ad un altro elemento (omogeneo) ma che sia ESTERNO e diverso all’elemento stesso da comparare. Difatti tutte le sentenze di merito che hanno affrontato l’argomento dopo la decisione 11504 si sono imbattute con la necessità di individuare un punto fermo, un valore di adeguatezza quantitativo che potesse essere di riferimento. Emblematica è stata la decisione (provvedimento presidenziale) del Tribunale di Milano che ha individuato vari criteri (tutti esterni alla persona del coniuge richiedente, tra i quali il livello del reddito per il patrocinio a spese dello Stato, pari ad un imponibile di 11.463, corrispondenti ad un reddito netto mensile di 730 euro) per parametrare l’adeguatezza (auto-sufficienza) delle sue risorse. La impostazione logica impone che NON possono essere individuati come parametri di riferimento dell’adeguatezza, mezzi in sè (i redditi, il patrimonio, l’abitazione e la capacità lavorativa) della stessa persona che richiede perché non vi è un termine esterno di paragone ai MEZZI stessi. |

Con la sentenza n.11504 del 2017 la 1° sezione della Corte di Cassazione ha innovato profondamente nella interpretazione delle condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile, eliminando come parametro di riferimento il “tenore di vita” tenuto durante la convivenza matrimoniale.

Superato il criterio del tenore di vita il nuovo parametro di riferimento della adeguatezza va ritrovato in un riferimento diverso. La Cassazione ha fornito alcune indicazioni sui nuovi parametri di riferimento, lasciando, comunque, alla giurisprudenza di merito la concreta determinazione.

Da un’analisi logico-semantica i parametri dell’adeguatezza vanno individuati in elementi che siano esterni e diversi alle risorse del coniuge che richiede l’assegno e tali da permettere una comparazione.

La scelta di questo criterio va ricavato da una valutazione complessiva degli istituti giuridici di riequilibrio economico. Il metodo interpretativo è quello dell’analogia.

I tre istituti che attengono al riequilibrio economico nell’ambito del matrimonio sono: l’assegno di mantenimento, l’assegno divorzile e gli alimenti.

Appare inevitabile anche per l’assegno divorzile adottare in via analogica il criterio normativo (il “parametro”) utilizzato negli istituti che regolano fattispecie del tutto analoghe. Vanno necessariamente valutate le risorse economiche del (ex) coniuge che gode di maggiori risorse. In tal modo la valutazione diviene dinamica.

Il parametro di riferimento indicato deve essere ovviamente temperato dalla innovativa impostazione della sentenza n. 11504 che ha valorizzato il definitivo abbandono del precedente regime matrimoniale.

Anche in questo caso la adeguatezza (economica) non va vista “in sè”, ma con una visione comparativa tra risorse e redditi di chi richiede l’assegno e di chi è richiesto di erogarlo.

Il parametro, eliminato il tenore di vita, va individuato nella importante sproporzione tra le risorse economiche (redditi e patrimoni) dei due ex coniugi (che è cosa ben diversa da tenore di vita). Il parametro di riferimento del tenore di vita viene, quindi, sostituito dl criterio della rilevante sproporzione di risorse economiche.

Il concetto di sproporzione, però, ha ampi margini di soggettività. Come dare dei riferimenti sufficientemente chiari che possano essere adottati nella giurisdizione contenziosa senza eccessivi dubbi o titubanze?

Trovare un punto di equilibrio tra due grandezze è semplice dal punto di vista aritmetico; il vero elemento di complessità è proprio individuare il punto di equilibrio-squilibrio di una scala di graduazione in cui si identifichi un punto di sproporzione che sia omogenea e non soggettiva.

Tale punto aritmetico-numerico non può essere fisso per ogni livello di reddito. Esso deve, invece, variare dinamicamente in funzione della entità dei redditi in gioco.

Dopo la sentenza della Cass. 10511 del 2017 il gruppo di lavoro coordinato da D’Aietti ha adottato un ulteriore criterio che misura la nozione di adeguatezza per gli assegni divorzili con parametri ben più restrittivi. rispetto a quelli utilizzati per determinare l’assegno di mantenimento in sede di separazione. Un criterio obbiettivo e affidabile (ed ufficiale) è rappresentato dall’importo che l’ISTAT indica come la spesa media mensile necessaria per il mantenimento di una singola persona.

Il fulcro del nuovo meccanismo è stato, difatti, l’individuare il punto di riferimento obbiettivo nel costo medio di mantenimento (spesa media mensile), determinato dall’ISTAT per una persona sola di età compresa tra 35 e 64 anni. Nel 2016 la media nazionale di spesa mensile è di € 1.952. (per il nord € 2.238, per il centro € 1.729, per sud e isole € 1.494)

Con le nuove tabelle 2017-se il reddito del coniuge che richiede è inferiore al limite indicato dall’ISTAT le proporzioni rimangono quelle rilevate negli anni precedenti alla sentenza 11504/2017.

Se invece è superiore il punto in cui si realizza la “sproporzione” diventano diversi.

Per l’assegno di separazione i punti decrescono in misura dolce e graduale, mentre nel caso di divorzio la tabella indica un punto di squilibrio solo se il differenziale dei redditi raggiunge livelli molto elevati (percentuali 86%:14%)

Sopra questo punto economico il rapporto di sproporzione viene individuato quando il reddito di cui dispone il coniuge richiedente è inferiore ad una percentuale che varia dinamicamente – decrescendo - in funzione del reddito complessivo). Una sorta di integrazione al minimo, ma in forma dinamica.

Per redditi bassi o medi, la sproporzione viene individuata in misura equivalente sia per l’assegno di mantenimento che per l’assegno divorzile, ritenendola sussistente se superiore al 30% per redditi di € 1.400; la sproporzione sussiste per redditi di € 8.000 euro se superiore al 19,6%; oltre tali reddito il punto di squilibrio proporzionale viene individuato in livelli percentuali sempre minori (dal 14% fino a ridursi ad un 1%).

Il tutto viene realizzato attraverso tabelle di facile lettura

L’utilizzo di tale rilevazione di dati sociali, tenuti dai diretti interessati, permette di attribuire livelli tendenziali che hanno il pregio della prevedibilità e della tendenziale uniformità.

In sintesi, in presenza di redditi bassi o medi:

se il reddito del richiedente è inferiore al costo di auto-mantenimento indicato dall’ISTAT (€ 1.952,01) l’esito sarà analogo a quanto avveniva con la precedente prassi giudiziaria;

esempio LUI=€ 3.000 Lei=€ 1.300; assegno divorzile=€ ZERO

esempio LUI = € 5.000 LEI = 1.300 assegno divorzile 256

se il reddito del richiedente è superiore al limite ISTAT di regola non deve essere corrisposto alcun assegno.

esempio Lui=6000 Lei=1900 assegno divorzile =ZERO

Invece, in presenza, però, di un reddito complessivo medio-alto o alto (da € 8.000 euro mensili complessivi in poi), anche se il richiedente ha un reddito superiore al costo di auto mantenimento dell’ISTAT vi può essere un riconoscimento di un assegno integrativo di riequilibro, ma solo nei casi di elevata sproporzione con il reddito complessivo degli ex coniugi tenendo presente una quantificazione che segue una scala regressiva.

esempio LUI =€ 30.000 Lei=€ 5.000 assegno divorzile =€ ZERO

Per comprendere la nozione di scala regressiva (in funzione del reddito crescente) basti pensare che si tratta della medesima funzione matematica applicata nelle tabelle del danno biologico allorquando si riconoscono importi risarcitori sempre minori se l’età del danneggiato diviene più elevata.

In pratica in presenza di un reddito complessivo elevato l’assegno viene riconosciuto solo se sussiste una grande sproporzione rispetto al reddito del richiedente; tale rapporto di sproporzione diviene sempre meno rilevante quanto più si eleva il reddito globale di riferimento.

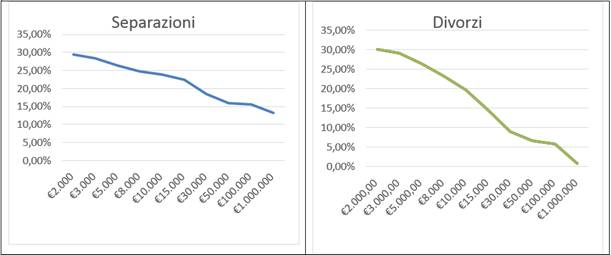

Il criterio del differenziale tra i dati delle separazioni (rilevati dalla realtà sociale) e quelli dei divorzi (rielaborati) è il seguente; fino a 10.000 euro i livelli di integrazione sono simili; oltre i 10.000 euro rispetto ai dati rilevati dalle separazioni il punto di integrazione degli assegni divorzili importa una forbice crescente con un differenziale di circa 10 punti ; oltre i 200.000 euro il differenziale diviene di 13 punti e sostanzialmente raggiunge livelli inferiori all’1% intorno ad un milione di euro mensili

Ovviamente la tabella dell’assegno divorzile è solo una proposta operativa ed è sempre possibile agevolmente creare nuove tabelle (anche in contesti territoriali diversi) modulando diversamente i punti di squilibrio (basate su nuove rilevazioni giudiziarie delle tendenze della società).

Nelle tabelle del danno biologico la sequenza dei dati della tabella risponde ad una funzione regressiva lineare (rappresentabile con una curva discendente su una griglia di ascisse ed ordinate: età/punto di invalidità); anche nelle tabelle della famiglia la rappresentazione grafica delle tabelle è in grado di rappresentare visivamente l’andamento del rapporto tra redditi e percentuali di minima integrazione.

Ecco un serie di esempi concreti con applicazione aritmetica delle tabelle tendenziali di riequilibrio (con riferimento alla media nazionale):

|

Separazione |

LUI=€ 3.000 (100%) |

LEI=€ 0 (0%) |

assegno di € 852 |

LEI raggiunge € 1.606 (28,4%) |

|

Divorzio |

LUI=€ 3.000 (100%) |

LEI=€ 0 (0%) |

assegno di € 852 |

LEI raggiunge € 1.606 (28,4%) |

|

Separazione |

LUI=€ 3.000 (69,8%) |

LEI=€ 1.300 (30,2%) |

assegno = ZERO |

LEI supera € 1.165 (27,1%) |

|

Divorzio |

LUI=€ 3.000 (69,8%) |

LEI=€ 1.300 (30,2%) |

assegno = ZERO |

LEI supera € 1.165 (27,1%) |

|

Separazione |

LUI=€ 5.000 (100%) |

LEI=€ 1.300 (20%) |

assegno di € 375 |

LEI raggiunge € 1.675 (28,4%) |

|

Divorzio |

LUI=€ 5.000 (100%) |

LEI=€ 1.300 (20%) |

assegno di € 256 |

LEI raggiunge € 1.256 (28,4%) |

|

Separazione |

LUI=€ 6.000 (80,0%) |

LEI=€1.500 (20,0%) |

assegno di € 375 |

LEI raggiunge € 1.875 (25,0%) |

|

Divorzio |

LUI=€ 6.000 (80,0%) |

LEI=€ 1.500 (20,0%) |

assegno di € 270 |

LEI raggiunge € 1.770 (23,6%) |

|

separazione |

LUI=€ 6.000 (75,9%) |

LEI=€ 1.900 (24,1%) |

assegno di € 59 |

LEI raggiunge € 1.959 (24,8%) |

|

divorzio |

LUI=€ 6.000 (75,9%) |

LEI=€ 1.900 (24,1%) |

assegno = ZERO |

LEI supera € 1.840 (23,3%) |

|

separazione |

LUI=€ 30.000 (95,8%) |

LEI=€ 1.300 (4,2%) |

assegno di € 4.395 |

LEI raggiunge € 5.695 (18,2%) |

|

divorzio |

LUI=€ 30.000 (95,8%) |

LEI=€ 1.300 (4,2%) |

assegno di € 1.425 |

LEI raggiunge € 2.725 (8,7%) |

|

separazione |

LUI=€ 30.000 (93,8%) |

LEI=€ 2.000 (6,2%) |

assegno di € 3.792 |

LEI raggiunge € 5.792 (18,1%) |

|

divorzio |

LUI=€ 30.000 (93,8%) |

LEI=€ 2.000 (6,2%) |

assegno di € 752 |

LEI raggiunge € 2.752 (8,6%) |

|

separazione |

LUI=€ 30.000 (85,7%) |

LEI=€ 5.000 (14,3%) |

assegno di € 5.125 |

LEI raggiunge € 6.125 (17,5%) |

|

divorzio |

LUI=€ 30.000 (85,7%) |

LEI=€ 5.000 (14,3%) |

assegno = ZERO |

LEI supera € 2.835 (8,1%) |

I vantaggi di utilizzare tabelle dotate di affidabilità scientifica comporta gli innegabili vantaggi di prevedibilità e omogeneità, con un consistente contenimento del contenzioso giudiziario che si potrebbe innescare in presenza di perduranti incertezze; la cultura della metodologia tabellare, difatti, con le opportune personalizzazioni, ha già apportato (come per le tabelle del danno biologico) grandi benefici alla giurisdizione riuscendo a misurare fenomeni giuridici e consentendo una maggiore prevedibilità e certezza delle situazioni.

Tenendo conto delle analisi svolte e della necessaria elasticità che si impone nella materia potrebbe proporsi un criterio aritmetico-logico che potrebbe così essere articolato: l’adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l’assegno divorzile, eliminato il riferimento al tenore di vita della convivenza prima della separazione, vada parametrato alla grave sproporzione percentuale tra le risorse (redditi e patrimoni) che fanno capo reciprocamente ai due ex coniugi; la sussistenza o meno della grave sproporzione va considerata in termini non assoluti ma relativi alla entità delle risorse economiche e patrimoniali di entrambi gli ex coniugi, tenendo conto sia delle rilevazioni dell’ISTAT della spesa media mensile di una persona sola, sia dell’ambito territoriale di riferimento, sia di eventuali rilevazioni sociali (anche locali) dotate di affidabile scientificità, nonché applicando un criterio di riduzione progressiva del livello di sproporzione mano a mano che aumentano i redditi e patrimoni degli ex coniugi.

Allegati:

Grafici illustrativi.

L’andamento delle curve tendenziali del rapporto tra reddito complessivo dei coniugi e percentuale di integrazione dello squilibrio. Le due curve differiscono molto.

|

|

|